|

王一佚和妈妈王梅(化名),如今已能露出一丝笑容

四川新闻网成都5月6日讯 四川省八一康复中心(四川省康复医院)ICU团队的护士长陈玉梅,今年又多了个37岁的大“儿子”,这个身高1米84的壮小伙每次看到陈玉梅,总是含混不清的喊着“陈妈妈”,执意要握握她的手。

“每次我都给他说,疫情期间要注意卫生,我每天查房手上有很多细菌,跟他接触了对他身体不好。但是不行,他一定要握握我的手好像才能安心,所以,每次我去他病房的时候,都要先洗手消毒,简直拿他没法!”陈玉梅笑着说。

一场突如其来的疾病,让壮小伙成了四肢瘫病人

这个年近四十的壮小伙名叫王一佚(化名),家在外省。2019年3月以前,他都没有想过自己的“国防身体”会倒下。“他以前是军人,退伍之后也一直坚持锻炼,所以身体特别好。”王一佚的妈妈王梅(化名)说到,“没想到去年3月下旬,他突然感觉自己全身都很不舒服,难受,口水会不由自主的流出来,口齿逐渐不清楚。”

发现不好的王家母子赶紧到当地医院就诊,一查,发现王一佚得的是“髓内室管膜瘤”,而且瘤长的位置在颈椎,因此,王一佚很快就出现呼吸不畅、身体不听使唤等症状。

“因为我们当地的医院在这方面没有特别权威的专家,因此,我连夜把儿子转到了北京某大医院。我和他父亲很早之前就离婚了,离婚后,他爸爸也不管他,完全就是我一个人把他拉扯大,他生病后也是我一个人跑上跑下,我都不知道当初是怎么把他这么大个人‘扛’到北京去的。”王梅回忆道。

2019年4月初,王一佚在北京某大医院做了“髓内室管膜瘤术”,手术很成功,可是人是否能康复却是个未知数。“专家就说他的情况特别不好,因为瘤长在颈椎,破坏了神经等多方面,后续会有很多问题出现,所以就算他没有生命危险,也很有可能成为植物人或者颈部以下不能动的四肢瘫病人。而对于我来说,就他这一个命根子,无论如何我都会努力救他!”王梅说。

术后,王一佚在该医院的重症监护室里住了一个多月后,由于全身不能动,又见不到母亲,他的精神开始崩溃,于是,王梅决定把他转入普通病房照顾。之后,王一佚便在多家公立、私立医院里“流浪”。

“在北京待了大半年,经济压力太大了,特别是私立医院的医药费太贵了,医保报销有额度的,再加上我在北京每个月租房子都是好几千。我家房子卖了一百多万,大多数都砸进去了。”王梅戴着口罩的脸上藏不住的苦涩,“去年11月份,北京的天气开始变冷,风沙大,气候很不好。听朋友介绍,我就决定把儿子带到成都来。以前我们来成都旅游过,就觉得这里天气好,气候湿润舒服,人也不排外,特别热情,不愧是‘天府之国’,我和儿子都很喜欢这里。”

于是,2019年11月,王梅联系了120救护车,一路将儿子带到成都,最初她是想到四川省八一康复中心(四川省康复医院)住院的,但是当时康复的病人特别多,没有床位,于是,她只能选择了某私立医院。

“在那家私立医院住了一个月,我感觉不太好,总觉得不够专业,训练的力度太大了,孩子身体根本就吃不消。12月份的时候,孩子突然就病危昏迷了,当时我都觉得没有希望了。”说到这里,憋了许久的眼泪从王梅的眼眶中掉落下来。“我们赶紧又联系八一康复中心,孩子进来就是抢救,当时我都以为他挺不过去了。”

|

陈玉梅在给王一佚吸痰

转入八一康复中心 “暂停”的生命开始“重启”

没想到,手术后几天,一直昏迷着的王一佚突然清醒了过来,“失而复得”的心情让王梅这个坚强的母亲百感交集,“太难了!一方面特别高兴孩子有了转机。但是另一方面,现实又给我们出了难题:我们是外地人,今年遇到严重的疫情,我连出去租房子的资格都没有,出了医院大门,我就不能再回来,但也没地方去,好多日常的东西都没有,我当时都不知道怎么办才好!”

最了解王家母子窘境的,就是ICU护理团队的护士长陈玉梅了,她说:“手术结束后的康复主要由康复科负责,但是因为他一直需要上呼吸机,所以就一直呆在我们科室,负责他的护理工作。今年疫情期间,为了防疫需要,我们医院不再接收康复病人,除了危重急的,其他病人都回家了。但是王一佚家里没办法,不能出去买东西,也没有其他亲人能送物资进来。所以,他们家需要什么,就都由护士们帮忙采买。”

针对王梅没有住处的问题,医院专门在住院部腾了一间大病房出来,像王梅家这种情况的病人家属,就集体住在这里。“这就是爱呀,大爱无私,这一年多来,我真正在八一康复中心体会到了温暖,打从心里的温暖,不管是医院对我们的照顾,还是陈玉梅护士长对我们的关心,才把我从最绝望的境地拖了回来!今年春节,医院还给我们送年夜饭、送水果,院领导还来看望我们,让我们的春节过的很温暖。”王梅感激不已。

|

针对王一佚的情况,指定的各种针对训练

随着王一佚情况的好转,医院逐渐减少了他使用呼吸机的时间和频率,如今,他仅仅是晚上才需要呼吸机辅助呼吸,其他时候都可以脱机了。而且,从王一佚清醒开始,康复团队便针对他的情况制定了专门的康复计划:运动治疗预防关节挛缩、肌肉萎缩,提高躯干和四肢肌力,改善平衡;作业治疗预防上肢关节挛缩、诱发肌力,训练床上转移、坐位平衡到站立训练;外加心肺康复,促进排痰、指导咳嗽、训练呼吸运动;肠道康复促进肠蠕动改善便秘,理疗诱发四肢肌力,针灸、膈肌起搏……等等。

“当时刚来我们医院的时候,他翻身都会要了他的命,喘不了气,我们做CT看到,他的肺都被痰液给黏住了,不能扩张收缩,后来通过心肺康复,现在他的肺功能基本都恢复了。”陈玉梅说。

王梅说,“这个医院确实非常非常专业,让人放心!医生护士对我们也特别上心。比如刚开始要求他学习坐立的时候,因为床比较高,他的脚够不到地,陈玉梅护士长就到处给他找合适的小板凳,你看嘛,这一对小板凳都是陈护士长在崇州才买到的,还是她自己贴钱给我们买的,有了这对小板凳,儿子坐在床边的时候就能够踩在小板凳上,有利于他训练。”

|

陈玉梅给王一佚(化名)买的小板凳

从最初脚趾能动,到坐立、站立、使用轮椅行动,能在别人的搀扶下走上十来米远……今年三月份,王一佚的情况已经大有起色,陈玉梅便鼓励他到康复大厅去跟病友们一起训练,“我给他说:毕竟你年轻,你以后的路还长,不可能就一直待在床上呀,就算将来最差的康复情况是要坐轮椅,但是至少你能利用轮椅自主行动、生活要能自理、能融入社会。他很配合,就同意去康复大厅做康复治疗。”

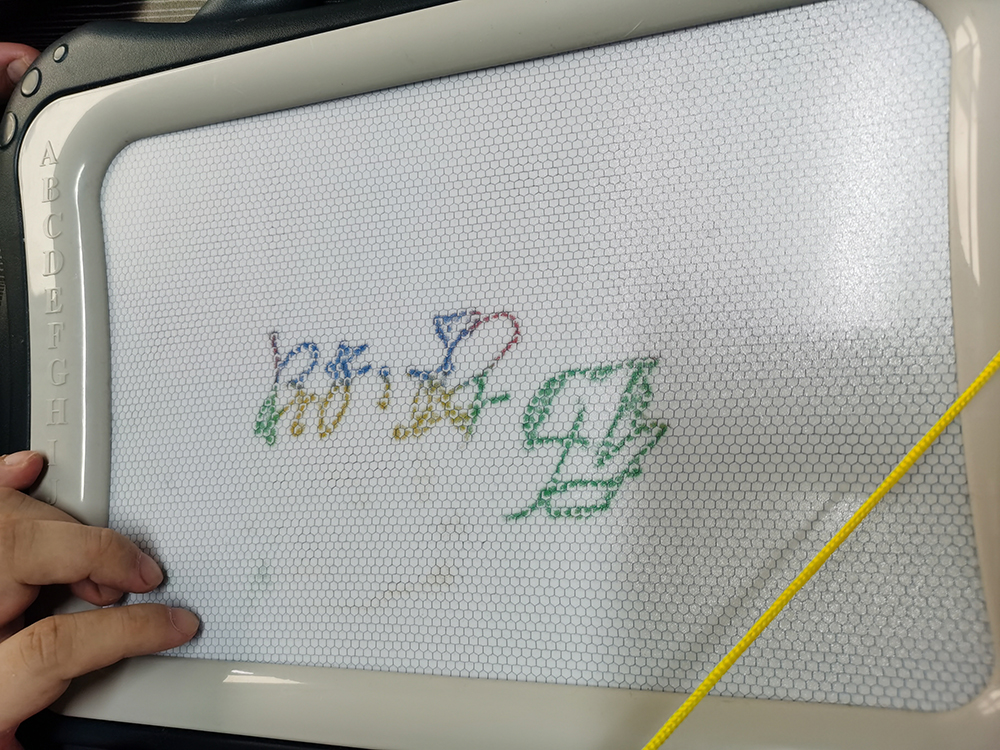

其实王一佚第一次去康复大厅时,陈玉梅心里也在打鼓,毕竟王一佚情况相当严重,在康复训练过程中会不会发生晕厥、呼吸困难等危险,谁也说不清楚,于是,陈玉梅带上了一系列急救设备,亦步亦趋的跟着王一佚做康复训练。一步一步、一米两米……王一佚就这样在大家的注视中越来越好,他还开始重新学习吃饭、学习写字,而他歪歪扭扭写出来的第一个词,就是“陈妈妈”!

|

王一佚(化名)写的“陈妈妈”

“变化太大了,我做梦都没想到这三四个月的时间,儿子能有这么大的变化。以前医院的医生都说他八成生活没法自理。却没想到他现在可以做很多动作,还能够跟我说话了,虽然外人听不懂他在讲什么,但是熟悉他的人,都能听懂他说的话。我把视频发给北京医院的医生看,他们都说是奇迹。我相信,以后会有更多的奇迹,我儿子肯定有恢复的那一天!”王梅激动地说。

对于这个奇迹,陈玉梅解释说:“毕竟他年轻,再加上之前身体底子好,他自己也很坚韧,不管再苦再累,都非常配合我们的康复工作。我们经常说‘临床增加生命的长度,那康复则是增加生命的厚度’,只要患者自己有信心,我们就有信心能让他自己‘走’出医院,重新开启他有质量的人生之旅。”

据悉,王一佚生病以来,他所在单位也一直密切关注他的病情,并在经济上给予了一定资助。王一佚好转的消息传回单位后,该单位领导非常开心,随即给八一康复中心写来了感谢信。

|

王一佚是个很要强的人,他一直不希望别人知道他病了,更不希望别人看到他脆弱的一面,但是在生病期间,他得到了很多人的帮助和关怀,这些温暖也成了他努力康复的动力,他常说:“我是个共产党员,不能光说自己的困难,我想要尽快康复,早点回到工作岗位,报效国家。”(张静)

(本文主人公王一佚和王梅均属化名)

四川新闻网首页

四川新闻网首页